2019年冬天,柳林县的王慧芳攥着30万存折走进银行时,满脑子想的都是“半年4%的利息,比定期高两倍,到期就能给孙子凑学费”。帮她办业务的“营业员”杨娜穿得和银行员工一模一样,之前还帮她领过过年对联、办过ETC,连微信里发的“银行活动通知”都带着“官方感”——直到一年后她发现,这个“贴心姑娘”根本不是银行的人,自己的养老钱,早被转到了一家陌生公司的账户里。

穿银行工服、在大厅设摊:“假业务员”的“日常工作”王慧芳的信任不是没来由的。杨娜在银行大厅里“上班”好几年,总站在ATM机旁帮人填单子,摊位上摆着面粉、水杯当“赠品”,连和储户说话都带着“银行腔”:“阿姨,我们行新出的‘稳赚项目’,只给老客户留的名额。”去年她还通过杨娜“存”过十几万,真的连本带利取出来了——这让她彻底放下戒心,把一辈子的积蓄都交了出去。

等2020年6月“理财”到期,王慧芳要取钱时,杨娜开始“拖延”:“再等等,系统在升级”“公司要走流程”。直到她去银行找杨娜,才被工作人员告知:“她不是我们的人,早不在这儿了。”

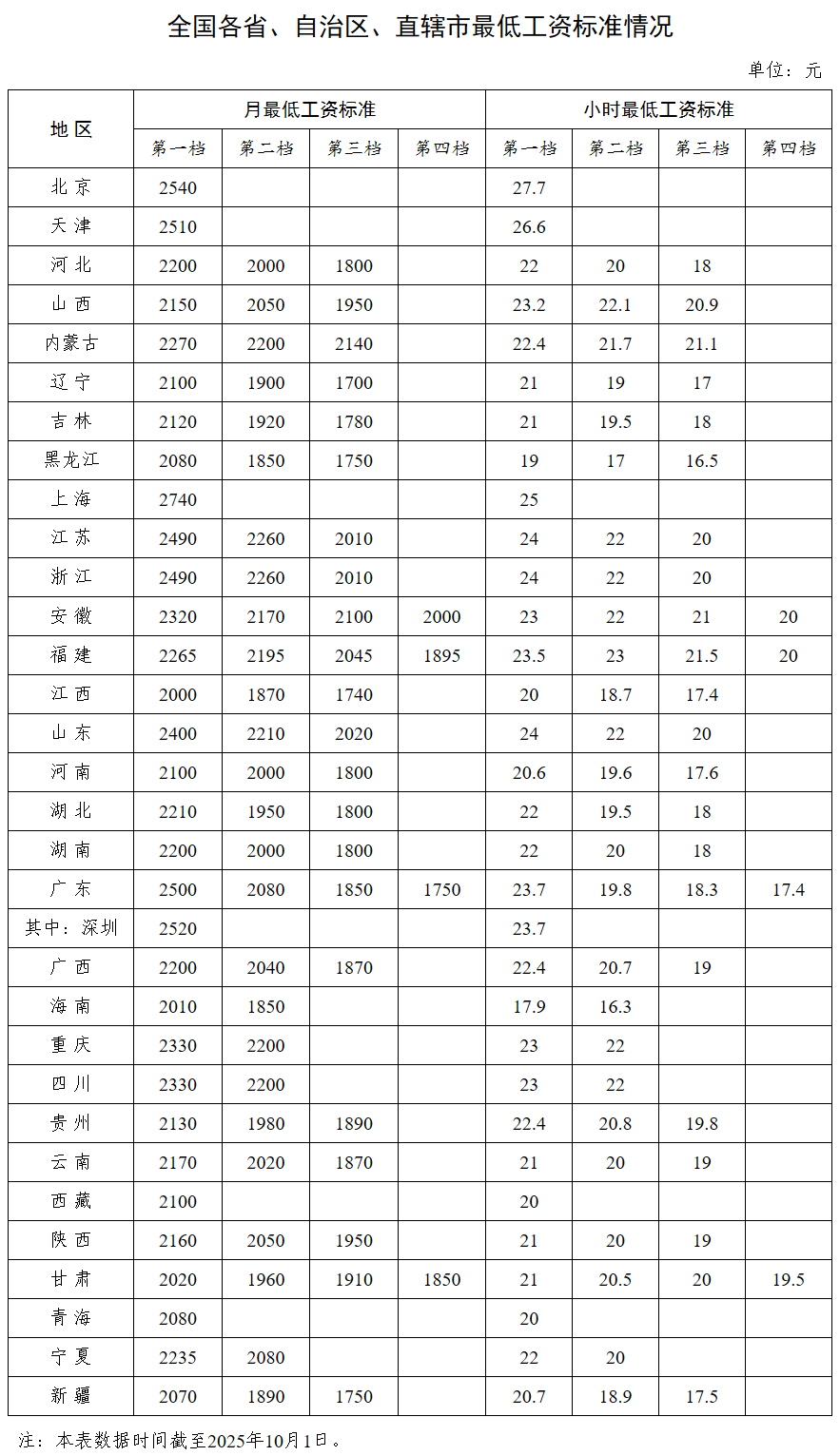

和王慧芳一样“中招”的,还有56位老人。他们有的是被“业务员”拦着“送对联”时推荐的,有的是看对方在大厅里帮人操作手机,以为是“银行的便民服务”。这些穿着类似银行工作服的人,用“高息”“安全”“银行背书”当诱饵,让老人们把钱转到了鼎辉世纪、普信惠福等陌生公司——而这些“理财”的本质,不过是商业公司的“收益权转让”:把钱借给企业,连底层资产的真实性都查不到。

1180万养老钱“消失”:“理财”原来是“借贷”,公司早成“老赖”等老人们翻出合同才发现,所谓的“理财”藏着一堆“猫腻”:有的协议写着“保理收益权”,有的连收益率都没约定;转账的公司换了一家又一家,可这些公司早因多起纠纷被列为“失信被执行人”,名下连一套房产、一辆车都没有。

“我妈把卖房子的20万投进去,现在天天哭着说‘对不起儿子’。”一位储户的女儿说,受害者里有不少是独居老人,连手机银行都不会用,“业务员”拿过手机就操作,连转账页面都不让看——等钱转出去,才发现自己“买”的根本不是银行理财,而是一场“空手套白狼”的游戏。

中国政法大学教授郑飞的话点出了关键:“这些产品和银行代销的理财有本质区别——银行的产品背后有持牌机构和监管,而这些‘理财’就是企业借贷,连风险测评都是假的。”王慧芳的“风险问卷”上写着“企业主管”,可她明明没工作;签名是仿的,手机号填的是她丈夫的——这些漏洞,老人们根本没能力分辨。

维权困局:银行说“没雇人”,老人举证难在哪里?“明明在银行里办的事,咋就和银行没关系?”这是老人们最想不通的问题。杨娜曾手写“证明”,说自己“在银行上班6年,每天8点打卡”,可银行否认;监管部门调查后也认为“没有证据证明三人以银行名义活动”。更让他们寒心的是,涉案公司早已“失联”,维权的希望只能寄托在银行身上,可这条路并不好走。

“我们去法院起诉,法官说‘要证明银行未尽安全保障义务’,可我们连杨娜在大厅里的监控都调不到。”一位储户说,银行的监控录像只保存3个月,等他们发现被时,早就没了证据;证人证言因为“利害关系”,证明力弱得可怜。

郑飞教授的分析戳中了痛点:“银行和储户地位不对等——监控、员工登记这些证据都在银行手里,老人根本拿不到。”去年三亚一家银行因“允许非员工卖保险”被罚款25万,可到了柳林这个案子,老人们连“银行有没有拦过业务员”都证明不了——他们的“信任”,成了最无力的证据。

最该追问的:金融安全的“门”,该由谁来守?有人说“老人贪高息”,有人说“银行没把好门”,可争论的核心从来不是“谁错了”,而是“如何不让悲剧再发生”。

一位网友的评论引发了共鸣:“如果非银行人员能在营业厅里‘上班’好几年,穿得和员工一样,那银行的‘安全保障’是不是成了空话?”还有人说:“老人的信任不是原罪,是子利用了‘银行’这个招牌——该管的,是那些让子钻空子的漏洞。”

老人们的钱还“飘”在外面。有的老人每天去银行门口等,有的到处找律师咨询,可得到的回复大多是“举证难”“执行难”。王慧芳说,她现在最想告诉其他老人:“哪怕是在银行里,碰到‘帮忙操作’的人,一定要先问‘你是银行的吗?’”

可这句话的代价,是57位老人的上千万养老钱。当“假业务员”能堂而皇之地走进银行大厅,当老人的信任被当成“赚钱工具”,我们是不是该问一句:金融机构的“安全门”,到底该怎么守?

毕竟,养老钱不是“试验品”,信任也不该成为“可利用的资源”——这堂“防课”,不该让老人用一辈子的积蓄来上。