最近后台好多朋友发消息问:“我工资没到当地最低工资,单位说我休了年假,这合理吗?”“最低工资是不是就是每个月到手的钱?”刚好赶上31省份最新最低工资一览表公布,今天我就用跑社会新闻十年的经验,把这事拆成“人话”讲明白——毕竟关乎每一个打工人的钱袋子,可不能稀里糊涂。

首先得掰扯清楚“最低工资标准”到底是啥。它不是HR嘴里的“底薪”,也不是“扣完社保后的到手钱”,而是你在法定工作时间或者劳动合同约定的时间里,提供了正常劳动的前提下,用人单位必须支付的最低劳动报酬底线。举个例子:你这个月没迟到没早退,没犯任何错误,就算公司业绩下滑,给你的工资也不能低于当地最低工资——这是法律给打工人的“安全垫”。

再来说最容易踩坑的“正常劳动”到底包括啥。是不是只有坐在工位上敲键盘才算?错了!像咱们每年的带薪年休假、结婚时的婚假、家里有人去世的丧假,甚至去参加区里的人大代表投票、当法院陪审员这种法定社会活动,都算“正常劳动”。换句话说,这些时间你没去公司,但单位得照发工资,而且不能以“没上班”为理由,把你的工资降到最低工资以下。

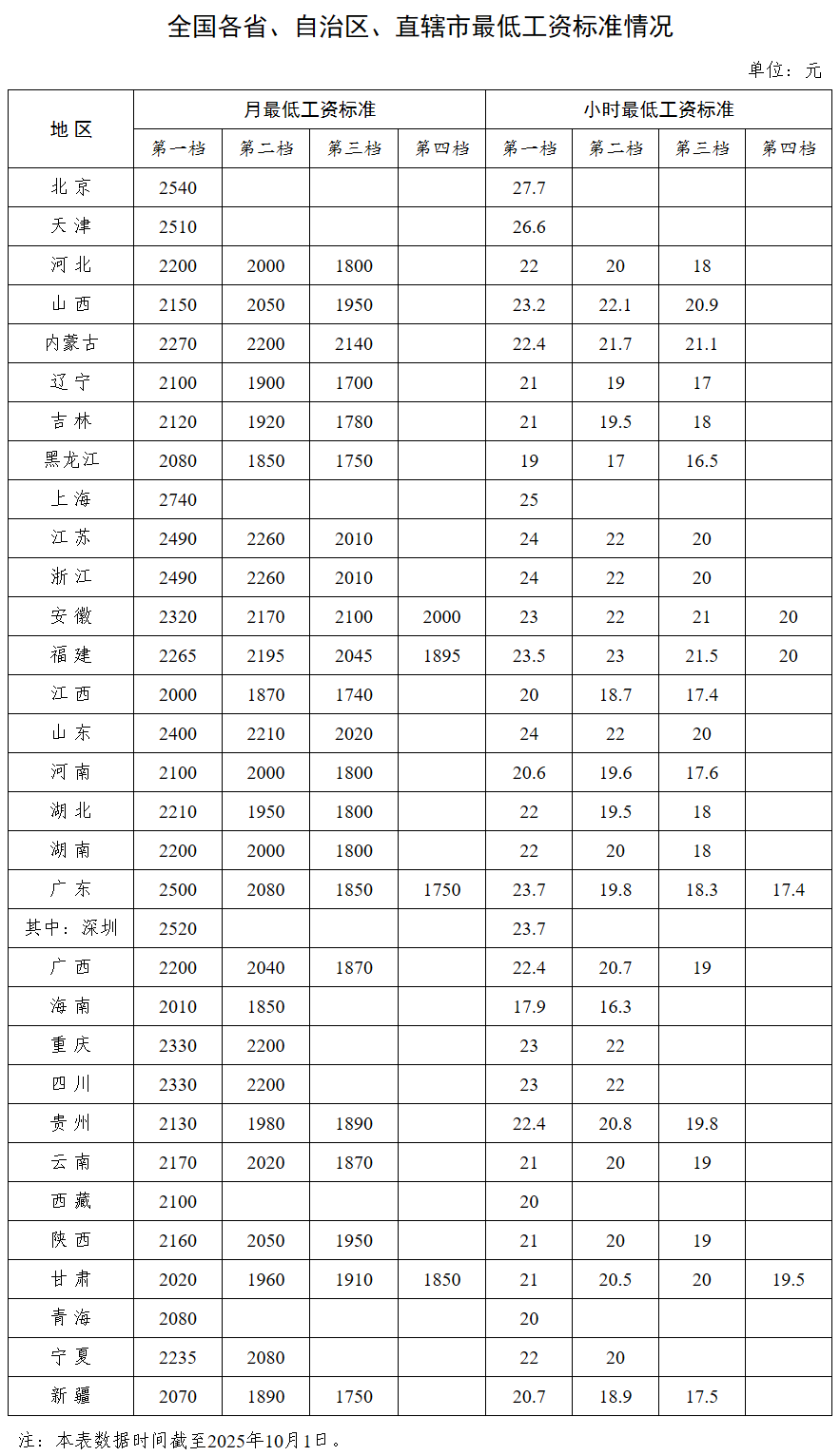

还有个小细节要注意:现在全国31省份的最低工资标准大多分了档位,最多的有四档,比如江苏分了一类到四类地区,广东分了广州深圳、珠三角其他城市、粤东粤西粤北等不同档位。为啥要分档?其实就是跟着地区经济水平走——一线城市房租、吃饭成本高,最低工资自然得往上提,不然根本不够活。

最后给大家提个醒:如果发现自己的工资低于当地最低工资标准,别犹豫,直接打12333找劳动监察部门投诉。我之前跑过类似的投诉案例,只要事实清楚,基本上都能要回差额——这不是“找事”,是在维护自己的合法权益。

说到底,最低工资标准不是“摆设”,是给打工人的“底线保障”。看完今天的内容,再去查你所在省份的最低工资一览表,是不是心里更有数了?要是还有不懂的,评论区留个言,我帮你再唠唠。