10月24日晚11点,国考报名系统关闭的提示音响起时,32岁的重庆考生张琳盯着屏幕里的“审核通过”字样,长出了一口气——这是她第三次考公,前两年因为超35岁门槛只能围观,今年终于踩着“38岁以下”的线报上了名。和她一样的“大龄考生”不在少数:2026年国考把报考年龄从35岁放宽到38岁(硕博43岁),直接让“参赛池”扩大了一圈,也把报名人数推到了371.8万的新高。

“年龄松了,岗位却紧了”——这届考生的矛盾里,藏着最现实的困境

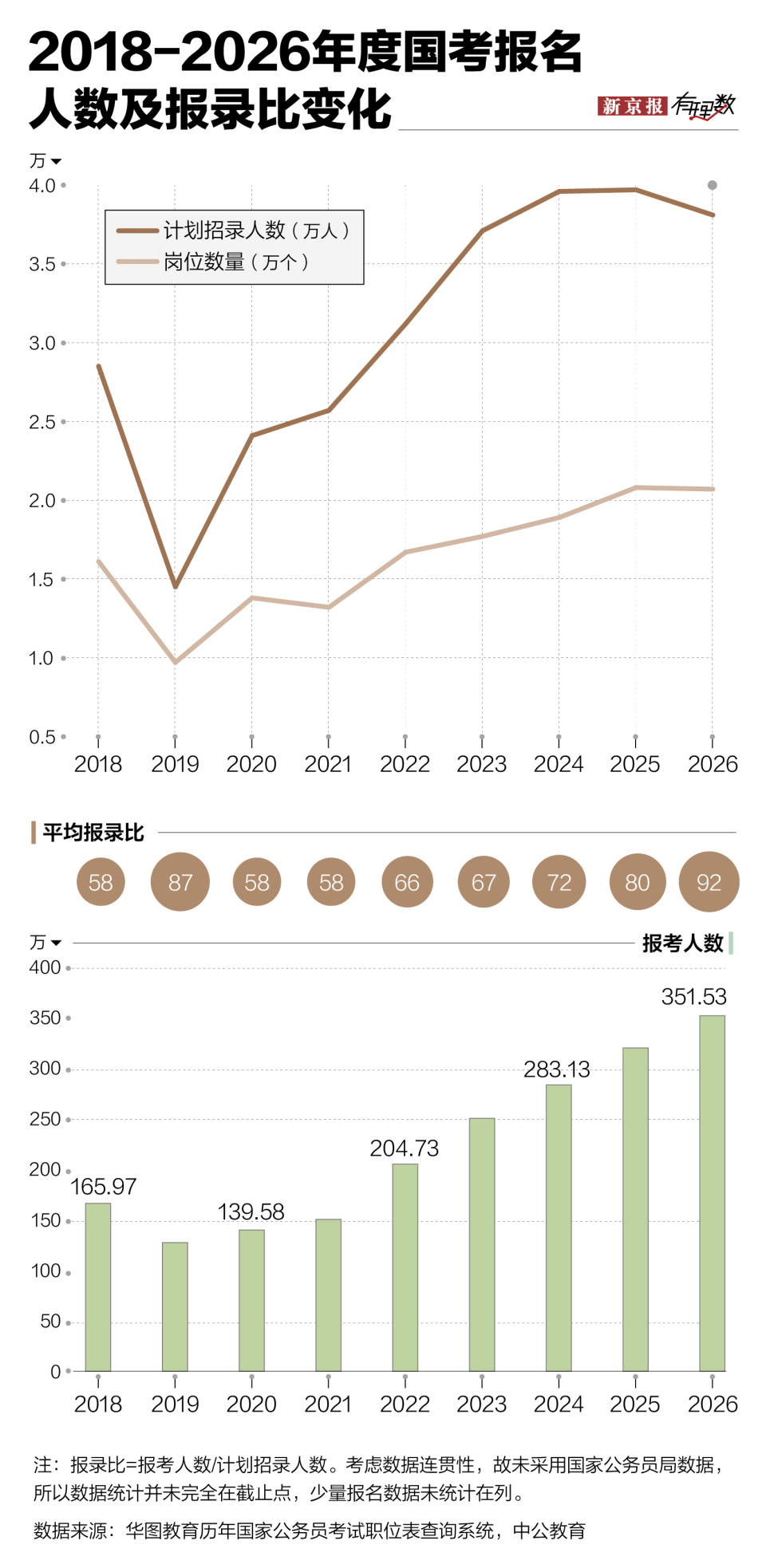

今年的国考像道“减法题”:招录岗位2.07万个,比去年少了4%;但报名的人多了近30万,报录比直接冲到98:1,是近10年最高。有人算过账:“以前10个人争1个岗,现在要和100个人抢,相当于把‘中奖概率’砍了九成。”

今年的国考像道“减法题”:招录岗位2.07万个,比去年少了4%;但报名的人多了近30万,报录比直接冲到98:1,是近10年最高。有人算过账:“以前10个人争1个岗,现在要和100个人抢,相当于把‘中奖概率’砍了九成。”

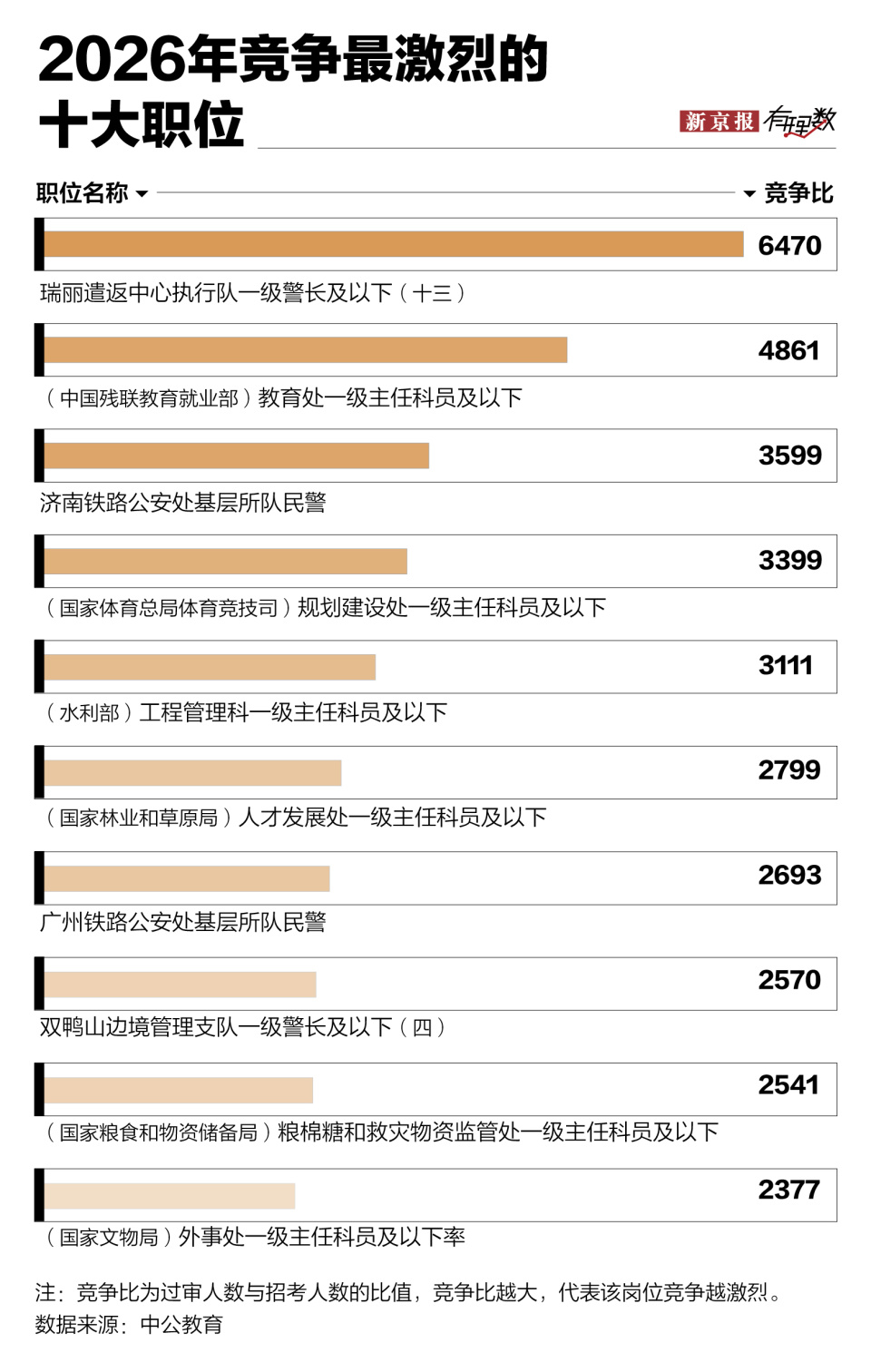

张琳的备考群里,每天都有人晒岗位竞争比:云南瑞丽遣返中心的“一级警长及以下”岗,招1个女生,居然有6470人过审——“不是这个岗位多好,是它‘能报’:教育学类专业不限,不要基层经验,连户籍都没卡。”群里做学前教育的小夏说,“税务系统招教育学类要‘学科教学’,企业招老师要3年经验,这个岗位是我翻了30页才找到的‘活路’。”

这样的“热门岗”背后,是就业市场的“倒逼”:当教育学、汉语言等专业的毕业生在企业里找不到匹配的岗位,当“灵活就业”的不确定性让人慌,国考里“门槛低、能报的”岗位,自然成了“救命稻草”。

这样的“热门岗”背后,是就业市场的“倒逼”:当教育学、汉语言等专业的毕业生在企业里找不到匹配的岗位,当“灵活就业”的不确定性让人慌,国考里“门槛低、能报的”岗位,自然成了“救命稻草”。

不是所有偏远地区都“好考”——那些藏在数字里的“拧巴”

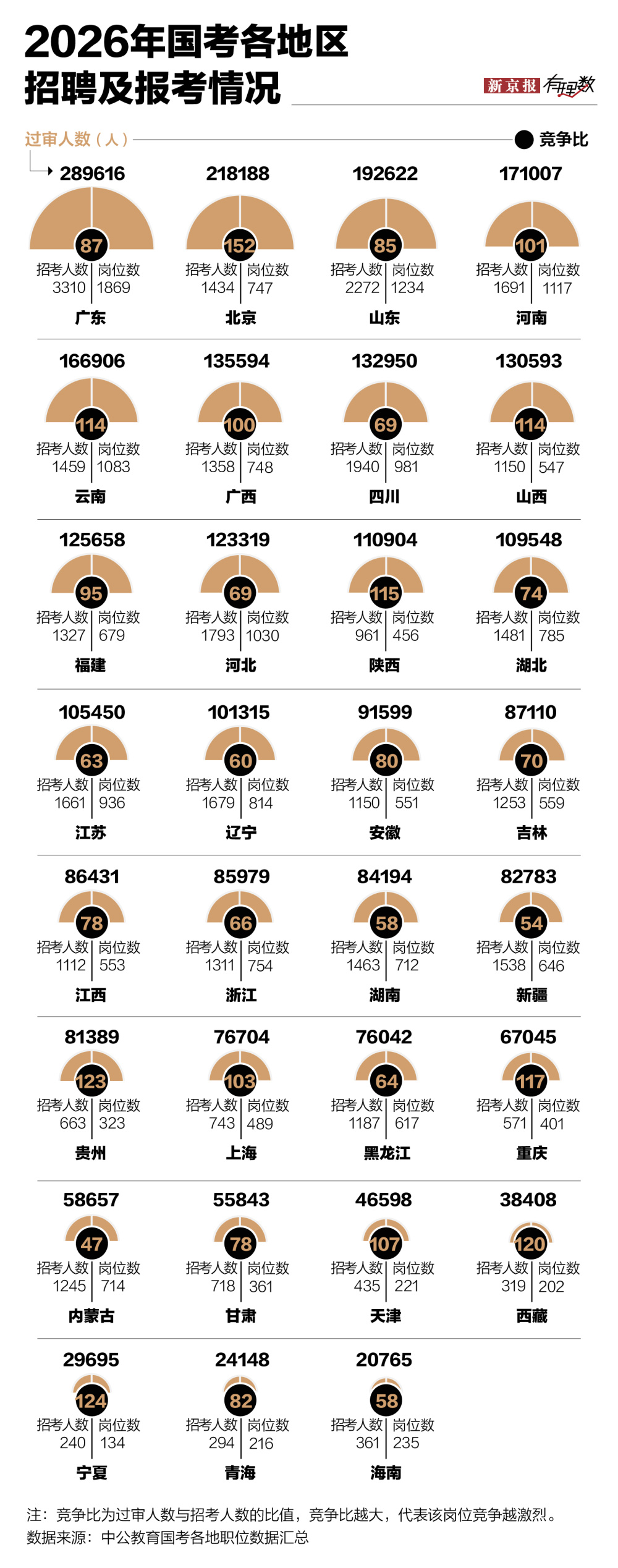

很多人以为“偏远地区竞争小”,可今年的数据却打了脸:宁夏、贵州、西藏的竞争比都超过120:1,比北京还高。“我老家贵州的,今年考我们县的国税局,招2个,报了240人。”在杭州打工的小杨说,“不是不想去大城市,是老家的岗位‘离家近、稳定’,而且现在县城的公务员待遇也上来了,比在外面漂着强。”

很多人以为“偏远地区竞争小”,可今年的数据却打了脸:宁夏、贵州、西藏的竞争比都超过120:1,比北京还高。“我老家贵州的,今年考我们县的国税局,招2个,报了240人。”在杭州打工的小杨说,“不是不想去大城市,是老家的岗位‘离家近、稳定’,而且现在县城的公务员待遇也上来了,比在外面漂着强。”

反倒是内蒙古、新疆的竞争比低——前者5.9万人争1538个岗,后者8.3万争1538个。“不是没人报,是这些地方的岗位‘接地气’:招的是乡镇公务员、税务所科员,要去基层,很多人怕苦。”做公考培训的王老师说,“可等真到了报名时才发现,‘能吃苦’的人少,反而竞争小。”

当考公变成“执念”,我们该想的是“为什么”

那天和做编导的老同事聊天,他说:“以前我们电视台招记者,挤破头;现在年轻人宁愿考社区岗,也不愿做媒体。”这话让我想起张琳的话:“我不是想当公务员,是想有个‘不加班、有社保、能顾家’的工作。”

是啊,当“996”成了某些企业的“潜规则”,当“35岁裁员”的消息满天飞,当“灵活就业”的社保要自己交,“体制内”的“安稳”就成了最诱人的“蛋糕”。可我们更该问的是:什么时候,“体制外”的工作也能给人“安稳感”? 当企业能足额缴纳社保,当灵活就业者有工伤保险,当“快递小哥”“主播”“自媒体人”的职业也能被尊重,或许那时的国考,才不会再是“千军万马过独木桥”的“战场”。

是啊,当“996”成了某些企业的“潜规则”,当“35岁裁员”的消息满天飞,当“灵活就业”的社保要自己交,“体制内”的“安稳”就成了最诱人的“蛋糕”。可我们更该问的是:什么时候,“体制外”的工作也能给人“安稳感”? 当企业能足额缴纳社保,当灵活就业者有工伤保险,当“快递小哥”“主播”“自媒体人”的职业也能被尊重,或许那时的国考,才不会再是“千军万马过独木桥”的“战场”。

深夜刷到备考群里的消息,有人发了张“凌晨3点的书房”照片,配文:“再熬30天,赌一次‘安稳’。”看着这句话,我突然想起十年前自己考记者证的日子——那时我们拼的是“喜欢”,现在的年轻人拼的是“生存”。

国考的竞争里,藏着的从来不是“谁更会考试”,是一代年轻人对“安全感”的渴望。可我们终究要明白:真正的“安稳”,从来不是“进体制”就能解决的,而是整个社会对“劳动者”的保障——当每个职业都有尊严,每个努力都有回报,“考公”才会回到它最本真的样子:一个选择,而非执念。